-

河南通许法院:排忧解难暖民心 锦旗虽小情谊深

-

七夕文创节,我在千年木莲王树下等你来----武汉锦心设计文创团队走进利川市毛坝镇新华村木莲王府掠影

-

湖南: 常德市交通系统举办出租车驾驶员创文专题培训班

-

湖南桃源县召开文明城市指数测评迎检工作大会

-

湖南: 鼎城法院开展“为党旗添光彩 为创建当先锋”主题党日活动

-

湖南省公安厅举行夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会

-

延边州人民检察院检察长曹宝 调研指导珲春检察工作

-

【县区政务——河洛明珠 大美巩义】巩义小关镇:乡村振兴增添美丽产业新“引擎”

-

湖南常德市第一医院第8名造血干细胞志愿捐献者王欣艺赴长沙捐献造血干细胞

-

【百日行动】 湖南岳阳市公安局君山分局破获一起非法捕捞水产品案

高层动态

八十年寻亲终圆梦——一场跨越世纪的红色寻亲之旅

“真是太感谢了!八十年了,在你们的帮助下终于找到了姑姑的安葬地。”一面写有“不辞劳苦成功寻找失联八十年的烈士亲人”字样的锦旗被送到了莘县退役军人事务局副局长潘怀省手中。陈来锁老人颤抖着紧紧握住潘怀省的手,跨越八十年的思念终于尘埃落定。

贫寒农家走出的革命烈士:弃教入党,热血洒在抗日战场。

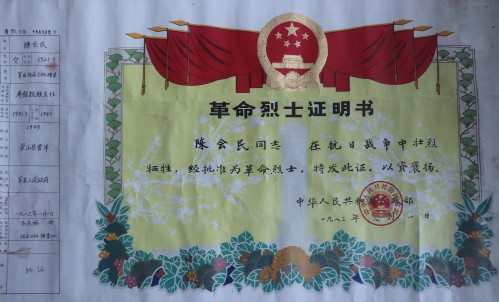

陈会民烈士,1921年4月出生,莘县俎店镇陈集村人,出生在贫寒的农民家庭,少年时在范县(今莘县古城镇)居住,靠亲戚的支持上学读书,高小毕业后,考入范县联立乡师。毕业后,在范县任小学教师。

1940年深秋,鲁西平原的寒风卷着战火气息掠过课堂。年仅19岁的陈会民放下粉笔,望着窗外逃难的乡亲,攥紧了拳头,她是村里唯一的“女先生”,教着三十多个娃娃读“人之初”,可日军的铁蹄踏碎了书声。一天夜里,上级联络员悄悄找到她:“鬼子要清乡了,得有人组织群众转移。”陈会民没犹豫,连夜把教室改成临时联络点。她教妇女们认“抗属证”上的字,带青年们在柴房里藏手榴弹,连曾经调皮的学生都成了放哨的小哨兵。有家长劝她:“女先生,躲躲吧。”她笑着拢了拢补丁衣裳:“书教的是理,可国没了,哪有理可讲?”

1941年3月,她弃教投身革命,在范县抗日联合会任干事。带着乡亲们在地道里藏粮食、救伤员,那双握过粉笔的手,此刻正托举着一方百姓的生路。有一次去敌占区动员,她被汉奸堵在柴房。摸着藏在发髻里的名单,她咬碎牙没吐一个字,直到联防队员摸黑救她出来,后背已被烙铁烫出了疤。1942年春,她因团结各方力量、工作能力突出,被推举为寿张县抗日联合会主任。自投身抗日后,她总见党员们冲锋在前:分粮时把最后一袋留给孤儿,突围时把马让给伤员。她把这些记在日记本上,常在油灯下翻看县大队政委送的《共产党宣言》,字里行间的“为人民”三个字,让她想起被烧毁的校舍、牺牲的学生,在心中暗自发誓,“若能入党,我愿像他们一样,为让娃们重归课堂,粉身碎骨也甘心!”

1943年,陈会民正式加入中国共产党,宣誓那天,她站在党旗下,后背的烙铁疤痕在寒夜里隐隐作痛。“我见过鬼子的刺刀,更见过党员的脊梁。”她声音发颤却坚定。举拳宣誓时,积雪落在她肩头。老政委握着她的手:“从今往后,你不仅是抗日战士,更是共产主义的火种。”

入党那天的篝火还在心头燃着,陈会民把党章缝进贴身的补丁里,带领县抗联的妇女做军鞋,教姐妹们认“抗日救国”四个字,她说:“咱针脚密一分,战士们的脚这个冬天就会暖一分。”深秋里,三百双带着体温的布鞋送往前线,鞋里都夹着她写的字条:“党员在,阵地在。”风里来雨里去,她胸前的党徽磨得发亮,像颗永不熄灭的星。

1945年春,日伪军突袭梁山县馆驿镇,陈会民被组织安排前往参与行动。枪声撕破黎明,陈会民刚把最后一批伤员转移到地道,就听见村口传来哭喊声——还有三十多个老人孩子没来得及撤离。

“跟我往芦苇荡里面走!”她冲向人群。敌人的子弹嗖嗖掠过,她嘶哑着喊:“别回头,往前冲!”

眼看乡亲们都钻进了芦苇丛,她忽然发现队伍末尾的小女孩掉了队。转身营救时,刺刀已闪着寒光逼过来。她猛地把小女孩推向芦苇荡,用自己的后背挡住敌人的刺刀,为乡亲们撤离争取了时间。

“快走啊!”这是她留在世间的最后三个字。日伪军走后,乡亲们从芦苇荡里探出头,只见她倒在血泊里,那只曾握过粉笔、做过军鞋的手,仍保持着向前推的姿势。

风卷着芦苇呜咽,像在重复她常说的那句话:“党员就是要挡在群众前头。”

就这样陈会民烈士在组织群众突围时不幸壮烈牺牲,倒在了革命胜利前夕。

两地部门接力寻亲:往事明晰,让历史记忆不再蒙尘。作为陈会民烈士的侄子,自陈来锁记事起,姑姑陈会民的故事就浸在祖母的泪水里,她的故事就是整个家庭的精神图腾。小时候趴在炕头,听祖母讲她弃教入党、带领乡亲突围的往事。最让他难忘的,是祖母总说:“你姑姑牺牲前,从来没想过自己能不能走出去,总是想着怎么去救那些父老乡亲。”祖母也时常说起:“以后条件好了一定要到姑姑的安葬地看看。”这句嘱托也成为陈来锁心中沉甸甸的牵挂。

上世纪80年代,村里修水渠,最险的塌方段没人敢上。陈来锁想起姑姑挡刺刀的模样,抡起镐头第一个跳下水渠。寒冬腊月,他泡在冰水里清淤,冻得嘴唇发紫,众人想拉他上来,他只说:“我姑能为别人挡刺刀,我这点冷算啥?”水渠修通那天,他捧起一捧清水,像捧着姑姑的泪光。

当陈来锁的祖母卧床不起的时候,枯瘦的手攥着他的手腕,指节因用力而泛白。“来锁,你姑她还光着脚呢。”老人浑浊的眼里滚下泪,“那年她走时,我梦见她在野地里走,鞋都磨没了。”祖母哽咽的说道:“你以后要找到你姑姑,告诉她,鬼子打跑了,娃们都能念书了……”最后一口气时,老人的手仍指着村外的方向,眼里映着半个多世纪的盼望。陈来锁跪在床前,泪水洒满自己的脸庞:“奶奶,我一定会找到姑姑的!”

姑姑去世后,姑父唐家生(参加革命后改名唐光)曾去看望陈来锁祖母一家,并承诺以后会常来探望。

早年间,陈来锁曾致信梁山县革委会,虽获知了姑父唐光居住在梁山县馆驿公社武庄大队的信息,却因家庭生计奔波未能前往核实,这成了陈来锁的一道心结。

随着年岁渐长,寻亲的心愿愈发迫切。“我在手机看到莘县退役军人事务局发起的‘抖音寻烈士亲人’活动,我寻找姑姑的火苗再次被点燃,后来我抱着试一试的心态找到莘县退役军人事务局,没想到时隔八十年真能找到我姑姑!”陈来锁激动地说道。

莘县退役军人事务局工作人员接到求助后,迅速响应,与梁山县退役军人事务局建立联动机制,对辖区内烈士信息展开细致摸排。两地工作人员依据陈来锁提供的“馆驿公社武庄大队”这一线索,即刻赶赴馆驿镇开展实地走访。

然而,馆驿镇现在并没有一个叫作武庄大队或者武庄村的地方。后来,工作人员查阅了上个世纪八十年代以来的行政区划档案,终于从一份泛黄的合并记录中查明:武庄大队后更名为武庄村,与邻村合并为双兴村。于是工作人员便前往双兴村进行寻找,当工作人员持“唐光”这一姓名逐户走访询问,村民均表示未曾听闻,但提到“唐家生”这个名字,村里的老人都不陌生,根据老人的指引,终于找到了唐光的六弟唐家存。

工作人员从唐家存老人那里得到确认,唐家生即陈来锁老人所述姑父唐光,而陈会民烈士的安息之地就在村东头,与唐光合葬在一起,至此,终于找到了陈会民烈士的安葬之地。

跨越时空的血脉重逢:信仰赓续,红色基因在传承中永生。

6月27日,在两地工作人员的陪同下,陈来锁携家人踏上寻亲路。“相聚”现场,从外地赶来的陈来锁跪在姑姑陈会民和姑父唐光墓碑前抽泣。时间的沉淀让这份思念变得愈发深沉,墓碑旁回荡着断断续续的述说,“这么多年,我终于找到您了,我以为永远见不到您了......”他俯身在墓前低语,八十年的思念化作滚烫的泪水滴落在墓碑上。而与姑父唐光家属相见的一刻,对先烈的追思与家人团聚的温暖相互交织,两家人跨越时空的血脉记忆轰然苏醒。

据了解,陈来锁的姑父唐光在1946年被特务杀害,对陈来锁祖母一家常来看望的约定也“失约”了。

这场特殊的重逢仪式上,两县退役军人事务局的工作人员与烈士亲属共同敬献鲜花、向烈士鞠躬致敬。潘怀省表示:“找到烈士安葬地,是对历史的尊重,更是对红色基因的传承。我们将持续做好英烈褒扬工作,让每一位烈士都不被遗忘。”

莘县退役军人事务局将陈会民烈士的事迹制作成红色文化宣传资料,广泛传播其英勇事迹,让更多人了解这位革命先烈的感人故事。

此次寻亲之旅不仅让陈来锁老人圆了八十年的寻亲梦,也让更多的人感受到了红色精神的伟大力量。这场跨世纪的红色寻亲之旅,不仅是一场血脉的重逢,更是一次精神的洗礼,让红色精神在传承中永生。

如今的陈来锁鬓角已白,他常给孙辈们讲姑姑陈会民的故事,想让姑姑的事迹和精神永远地传下去。他不说大道理,只教孩子:“做人得像你们姑奶奶那样,心里装着别人。”孙辈们胸前的红领巾,和姑姑的党徽一样,在阳光下闪着耀眼的光。(周声赫 周焱)

基层风采

人物访谈

相关新闻

供稿服务 | 网站声明 | 人员查询

联系我们

电话:010-57187769

邮箱:fzzgwbjb@163.com