-

河南通许法院:排忧解难暖民心 锦旗虽小情谊深

-

七夕文创节,我在千年木莲王树下等你来----武汉锦心设计文创团队走进利川市毛坝镇新华村木莲王府掠影

-

湖南: 常德市交通系统举办出租车驾驶员创文专题培训班

-

湖南桃源县召开文明城市指数测评迎检工作大会

-

湖南: 鼎城法院开展“为党旗添光彩 为创建当先锋”主题党日活动

-

湖南省公安厅举行夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会

-

延边州人民检察院检察长曹宝 调研指导珲春检察工作

-

【县区政务——河洛明珠 大美巩义】巩义小关镇:乡村振兴增添美丽产业新“引擎”

-

湖南常德市第一医院第8名造血干细胞志愿捐献者王欣艺赴长沙捐献造血干细胞

-

【百日行动】 湖南岳阳市公安局君山分局破获一起非法捕捞水产品案

高层动态

广东揭阳市 吴公祠市:一条街的千年转身

作者: 谢少波(见龙)

一

宋代的月

曾把光缝进站赤旗幡

马蹄陷进石板凹处

拓印成潮湿的地理志

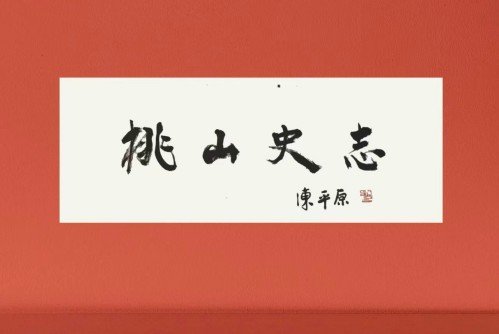

“桃山市”三字

被递铺灯火

烫成暗红火漆

盖在揭阳与潮州之间

那封未寄出的赶考书

二

石氏婆的草鞋

踏向1348年暮色前

街市已先醒——

药灶火苗

将“桃市”煎作回甘汤

李坑读书庵

借灯火数着

杂姓炊烟

怎能拧成驿路的绳

三

乾隆元年,一场感恩

让整条街侧身

把名改作“吴公祠市”

生祠瓦当

接住七品官轿的晨霜

也接住翱公孤坟

从潮阳归来的那捧土

此后

上“桃山市”便是上“吴公祠”

像把一声叹

改口成一句谢

四

宪馆石狮

在康熙二十七年

分出半只耳

听炮台税口的算盘

玉麟新市升起后

老市把余耳

递予供销社

柴米油盐酱醋茶

熙攘得高过驿马嘶鸣半度

五

我立神山之巅

百岁坊的影

被斜阳拉成丝线

纺着永不褪色的驿道

六

忽懂

所谓千年

不过是一条街

把名字反复折

折进谢氏的感恩

折进供销社的算盘

折成我鞋底

那枚明清马蹄铁

仍在哒哒作响

作者简介:

谢少波,华南师范大学哲学硕士,科学技术哲学专业。谢翱诗会会长,《桃山史志》主编。近年来发表了不少歌颂桃山的格律诗和散文。如《忆江南·桃山好》《秋日桃山》。为揭阳一中黄旭华班设计黄旭华雕塑并落地。考证了揭阳新华中学8株柚木树系周总理参加万隆会议所带之种子在华南农院所育之树苗所培育。主要学术成果如下:

1. 在《道德意识的结构和类型》等论文中,提出“道德意识三棱镜结构”,把传统“知-情-意”三分法进一步细分为“感性/理性”两个层次,为当代道德心理学提供了可操作的微观分析框架。

2. 在《市场经济与道德重构》等文中,强调需要“主体-契约-公共善”三元规范,这一思路被后续应用伦理学研究者借鉴,用于讨论企业社会责任、市场诚信与制度伦理的衔接。

3. 将符号学方法引入幸福-伦理研究,指出“幸福感”是一种可编码的社会符号,为幸福伦理学提供了跨学科(符号学-伦理学)研究范式 。

4.提出了桃山文化的内涵:忧患、感恩、明德、厚学。

5.提出在桃山设立“桃山厚学节”。

记录者:谢飞明

基层风采

人物访谈

相关新闻

供稿服务 | 网站声明 | 人员查询

联系我们

电话:010-57187769

邮箱:fzzgwbjb@163.com